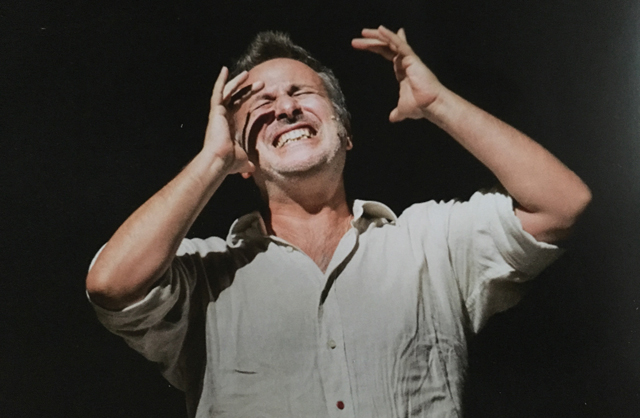

“La prima volta che ho visto uno sbarco è stato come essere rimesso al mondo” (Davide Enia)

L’abisso è il titolo dello spettacolo teatrale di Davide Enia che aprirà Santarcangelo Festival. Già Premio Ubu nel 2019 come Migliore nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica, il lavoro di Enia affronta l’indicibile tragedia degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo.

Tratto dai suoi Appunti per un naufragio, L’abisso andrà in scena martedì 14 luglio alle ore 21.30, in anteprima alla Corte degli Agostiniani e poi a Santarcangelo, il 15 luglio, nel Parco Baden Powell.

Noi l’abbiamo intervistato per farci raccontare qualcosa in più dello spettacolo e della sua esperienza.

Davide, il settore della cultura, soprattutto per quanto riguarda concerti, spettacoli teatrali e festival, è stato tra quelli più colpiti dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi. Molti operatori si sono visti costretti a ripensare i propri spettacoli in digitale. Pensi che L’abisso possa essere proposto in streaming?

Il discorso richiede una premessa: la ripresa video di uno spettacolo segna un cambio di linguaggio. La conseguenza ovvia è che l’esperienza dal vivo che è propria del teatro non esiste per i fruitori del video. Inoltre, un lavoro concepito per il teatro, che del teatro usa il vocabolario, sia quello tecnico che quello emotivo, nel passaggio in video perde fatalmente parte della sua logica di costruzione originaria. È possibile, quindi, effettuare delle riprese?

Sì, certo, a patto che si accetti appieno il mutamento linguistico, laddove per “accettazione” intendo che si operi una riflessione preventiva sulle modalità di ripresa e di montaggio.

Saranno necessarie quindi delle modifiche, piccole o grandi, per esempio sulle luci scelte per la messa in scena, che andranno calibrate sul linguaggio di arrivo. Queste sono le condizioni necessarie perché un mio lavoro possa confrontarsi con una tale mutazione linguistica.

Manco a dirlo, servono le economie perché questo avvenga. Tutte queste parole, inoltre, sono figlie della mia personale esperienza di visione di spettacoli ripresi con macchina da presa fissa. Mi annoio mortalmente quando li osservo, perché la fissità della ripresa non aderisce linguisticamente alla verità dello spettacolo.

È una situazione di costrizione, in cui la nobiltà dell’atto documentativo si scontra con la carne che pulsa in scena, che è come in gabbia e sbatte le ali e si dimena per confermare la propria vita. Perché dunque affiori quel residuo di vita e di verità emotiva che è il sangue del teatro, diventa per me necessario e vitale che il video utilizzi le possibilità espressive del proprio linguaggio in questa operazione di traduzione.

Per L’abisso hai portato in scena la tua esperienza diretta. In che modo assistere agli sbarchi ha cambiato la tua visione della vita e dell’arte?

La prima volta che ho visto uno sbarco è stato come essere rimesso al mondo.

Si sono sfrondati i miei pensieri velleitari e sono venuti meno, di colpo, i sofismi sterili, perché nell’arco temporale dello sbarco, che può durare anche diverse ore, tutta la mia energia era impegnata nel riuscire a sopravvivere al dolore altrui.

Il corpo, la coscienza, la stessa emotività possiedono una velocità sconosciuta al ragionamento. Si procede per urgenze, e durante uno sbarco tutto si risolve nel trovare una collocazione funzionale sul molo, che significa brutalmente dare acqua a chi ha sete e coperte termiche a chi sta morendo di freddo, provando a non intralciare il lavoro di chi conosce questi momenti meglio di te.

Così mi ritrovai a copiare gesti semplici eppure millenari, che nascondono una insidia continua: pensare all’altro unicamente come qualcuno da aiutare, il che significherebbe continuare a mantenerlo in un ruolo di sudditanza.

L’esperienza degli sbarchi, cui ho partecipato in prima persona sul molo Favaloro assieme ai volontari dell’Associazione Lampedusa Forum Solidale, mi ha portato a riflettere sui rapporti di potere insiti nelle relazioni. E mi ha mostrato una lezione antichissima, che troppo spesso dimenticavo: la verità è indicibile, perché inconoscibile appieno, ed ha bisogno della mediazione artistica per essere nominata.

L’arte è l’unico strumento che abbiamo per dotarci di una prospettiva e, grazie a essa, provare a fronteggiare ciò che è buio. Ma, per provare a conoscere l’indicibile, è necessario essere presenti con il proprio corpo in prima linea. O, almeno, provare a trovare un collegamento, una analogia, una relazione non fisica ma emotiva con quella parte di umanità che, in questi anni, sta attraversando la storia, subendola, riscrivendola, rinegoziandola, combattendola.

Cosa dovremmo imparare a fare, per aiutare queste persone?

Dovremmo imparare ad ascoltare. Il che significa in primis studiare, essere in grado di filtrare le notizie, dando la priorità a chi direttamente era sul campo e ha vissuto sul proprio corpo quella esperienza, sforzandosi di comprendere perché siano state usate alcune parole e non altre. Se c’è una costante, nei tempi della crisi, come questo nostro macilento presente si è svelato essere, è assistere a un uso criminale, vergognoso, strumentale e manipolatorio del vocabolario.

L’abuso dei corpi transita già dal loro essere soggetti a catalogazione continua, come fossero merci, o numeri, o capitale più o meno sfruttabile. L’atto dell’ascolto non è mai una operazione passiva. Bisogna imparare a comprende cosa davvero l’essere umano che abbiamo di fronte sta provando a comunicarci.

La parola che meglio racconta questo presente di frontiera è “trauma”, e il trauma spesso consegna il corpo e la coscienza al silenzio e all’angoscia. Il nuovo millennio richiede paradigmi nuovi e parole nuove, forse non ancora pronunciate.

Il nostro tempo richiede così una capacità di ascolto nuovo, scevra da giudizi, che arriveranno soltanto in un secondo momento, a freddo, in cui il relazionarsi all’altro sia al contempo atto di condivisione, accadimento di pietas reciproca e orizzonte politico.

Quali sono le reazioni del pubblico dopo aver visto lo spettacolo?

Dopo L’abisso accade qualcosa di non calcolabile in sede di prove o nel processo di composizione.

Si fermano tante persone, nei foyer o fuori dalle mura del teatro, per scambiare due parole con noi, per stringere una mano, per donarci un abbraccio, in un prolungamento intimo e personale, fuori dai tempi della drammaturgia, dell’esperienza condivisa.

Ma è proprio in questa opera di semina che anela a essere germoglio uno degli aspetti su cui abbiamo maggiormente lavorato, limando le parole e le note e cesellando i silenzi, perché la smisuratezza di ciò che viene affrontato in scena arrivi a ogni singola persona senza devastarla, perché un seme non germoglia su un terreno bombardato.

Durante lo spettacolo si viene così a ricomporre un senso di collettività. L’essere parte di un qualcosa di più grande, che trova proprio nella dimensione collettiva il senso originario.

E questo è qualcosa che sprofonda proprio fin nel midollo del teatro, ne rappresenta uno dei sensi più arcani e viscerali. Usare la scena per rinegoziare la crisi e le ferite del presente, provando a dotarsi di una prospettiva, facendo emergere paure e vergogne, gioie e mortificazioni che, esattamente nel momento del loro vivere in scena, riescono ad appartenere sia ai singoli che alla collettività.

Perché, in qualche modo, e qui risiede il mistero dell’arte, si crea una relazione invisibile eppure innegabile tra ogni singolo spettatore e quanto sta accadendo in scena, con una consapevolezza invincibile: il singolo non è più solo, perché fisicamente vicino c’è almeno un altro essere umano che sta provando quelle sensazioni, quelle emozioni. E questo crea i collettivi.

Negli ultimi mesi stiamo assistendo alle proteste del Black Lives Matter in tutto il mondo. Non sono più solo le persone che subiscono razzismo a parlarne. Il teatro può avere ancora funzione di “megafono” per queste tematiche?

Il teatro ha resistito nei millenni perché fin dalla nascita si pone come tentativo di nominazione di ciò che è sfocato e sfuggente, esibendo una ferita che è condivisa dal singolo e che può essere cicatrizzata soltanto dal gruppo. Il pubblico, quindi, assieme agli attori e ai musicisti, si riconosce come parte di un unico organismo.

È proprio da lì che veniamo, noi e il teatro, dall’essere polítēs dentro una pòlis. La cosiddetta città che non era la fredda geometria delle mura, delle cose e delle case, ma era invece la condivisione della civitas. Ovvero di quello spazio mentale ed emotivo cui appartengono il linguaggio, le pratiche, il pensiero, la visione.

Oggi, invece, sarebbe meglio prendere atto della mutazione antropologica avvenuta negli ultimi secoli. Una mutazione in cui l’uomo da animale sociale è diventato un consumatore, se non proprio l’oggetto del consumo. Il teatro, l’arte in generale, la cultura avranno sempre come antagonista il Potere, qualunque esso sia. Perché si dà un Potere laddove sopravvive una situazione di squilibrio tra esseri umani, e non solo.

Così, sono questi piccoli focolai, alcuni spettacoli di teatro e di danza, qualche canzone, delle poesie, dei film, alcuni libri, ad agire nel modo più rivoluzionario possibile. Dentro la coscienza e l’animo degli esseri umani, spostandone la percezione del reale, mostrando orizzonti nuovi e sconosciuti, svelando la strada e le pratiche di un cambiamento possibile.

Ma è così che accade. Sono le piccole scintille a fare divampare la Rivoluzione.

a cura di

Daniela Fabbri

[…] LEGGI ANCHE – Verso Santarcangelo Festival 2050 – Daniela Nicolò: “volevamo spettacoli che mettessero il dito nella piaga”LEGGI ANCHE – Verso Santarcangelo Festival 2050 – Davide Enia: “la prima volta che ho visto uno sbarco è stat… […]

[…] ANCHE – Verso Santarcangelo Festival, l’intervista a Davide Enia LEGGI ANCHE – Hugomorales: la pesca degli umani è uno sport […]

[…] LEGGI ANCHE – Hugomorales: la pesca degli umani è uno sport spettacolare LEGGI ANCHE – Verso Santarcangelo Festival, l’intervista a Davide Enia […]

[…] LEGGI ANCHE – Intervista a Giulia Molino: “Presto la musica tornerà a farsi sentire!” LEGGI ANCHE – Verso Santarcangelo Festival, l’intervista a Davide Enia […]

[…] ANCHE – Verso Santarcangelo Festival, l’intervista a Davide Enia LEGGI ANCHE – Verso Santarcangelo Festival, l’intervista ad Alessandro […]

[…] di Davide Enia è andato in scena sul palco della Corte degli Agostiniani, a Rimini, per l’anteprima del […]