Un’opera monumentale, un tormento inarrestabile, un abisso inevitabile. La recensione seguirà la struttura del film, esplorando le tre anime di The Brutalist: l’ipocrita famiglia Van Buren; l’atipica costruzione per il genere rise-and-fall; il ruolo dell’architettura, non solo sfondo, ma protagonista insieme a Brody.

Il 23 gennaio ho avuto il privilegio di assistere all’anteprima di The Brutalist con due settimane di anticipo grazie alla Cineteca di Bologna, una delle sole tre realtà in Italia a proiettarlo in anteprima in pellicola 70mm.

Un evento attesissimo: sold out su sold out nelle sale Scorsese e Mastroianni, nonostante la lunga durata. E a buon diritto, perché siamo di fronte a un film imponente, gigantesco. Al timone Brady Corbet, alla sua opera terza dopo L’infanzia di un capo (2015) e Vox Lux (2018), che all’ultima edizione del Festival di Venezia ha ricevuto il Leone d’argento alla miglior regia.

Di seguito, la mia recensione NON spoiler-free, con analisi personali della pellicola.

La sinossi di The Brutalist

Dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, László Tóth (Adrien Brody), un architetto ungherese della scuola Bauhaus sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald, emigra negli Stati Uniti in cerca di un nuovo inizio.

Mentre attende che sua moglie Erzsébet (Felicity Jones) lo raggiunga, László si dedica a piccoli incarichi di design e ristrutturazione dal cugino Attila (Alessandro Nivola), plasmando uno stile brutalista unico, ispirato dalle cicatrici dell’Olocausto.

La sua visione radicale cattura l’attenzione di Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), un influente mecenate, che gli affida un progetto architettonico tanto grandioso quanto ambizioso. Tra l’ascesa creativa e le tensioni personali, László si troverà a interrogarsi su cosa significhi costruire un futuro su fondamenta segnate dal dolore.

Parte 1: L’enigmatica famiglia Van Buren (& CO.)

Arrivato nel Nuovo Mondo, László ritrova una parvenza di serenità, nonostante la vita poverissima e l’abitazione-scantinato in cui riposa la notte. Suo cugino Attila lo fa lavorare nella sua azienda di interni, garantendogli un briciolo di stabilità economica ed emotiva – che risulterà davvero fragile.

Ma tutto è spezzato dall’antisemitismo latente della moglie del parente, cristiana al midollo, che con stratagemmi infidi riuscirà a farlo cacciare.

Ciò che era stato costruito in America si sgretola, viene bistrattato, proprio come il primo capolavoro statunitense di Tóth: una biblioteca, commissionata, realizzata, poi disprezzata e mai pagata. Un dettaglio tutt’altro che casuale, perché è in questo momento che entra in scena Harrison Lee Van Buren.

Interpretato da un eccellente Guy Pearce – attore che di per sé richiama un’epoca passata -, Harrison è un ricco uomo d’affari arricchitosi con la guerra. Questo, appunto, prima snobba l’architetto ungherese, poi lo accoglie a braccia aperte una volta intuita l’influenza mediatica. Un uomo dall’etica flessibile, se così si può dire, ora mecenate di Tóth.

E con Harrison, conosciamo poi i figli della famiglia Van Buren.

Harry, il maschio, è un ragazzino subdolo e viziato (che diventerà poi un uomo altrettanto meschino), una versione anti-mecenatista del padre, che disprezza László dal primo istante.

Maggie, sua gemella, è invece l’anima pia della famiglia, gentile, amorevole. Eppure, la sua bontà disarma e inquieta al tempo stesso. Lo spettatore è quasi terrorizzato dall’idea che anche lei possa nascondere qualcosa di malvagio nella sua anima. Com’è possibile che un animo così toccato dall’oscurità, risulti così cristallino?

Al contrario, l’immagine della famiglia è ben preservata fra parenti e amici stretti. Proprio perchè sono esattamente come loro. László non è uomo, bensì animale da compagnia, un trofeo: essere ebrei risulta essere una moda da sfoggiare, un trend da cavalcare, e chi più li sostiene, più si eleva.

Brody è dunque protagonista di un dramma; Tóth, invece, è costretto a recitare una tragicommedia su un palcoscenico teatrale per tutto ciò che rimane della sua vita. E la colpa è unicamente dei Van Buren.

Parte 2: Un rise-and-fall eccentrico, una curva più spigolosa

L’intervallo a metà – con precisione quasi matematica – divide la pellicola non in due parti, bensì in due film distinti.

Il primo è un drama intimo, il ritratto di un architetto sopravvissuto all’Olocausto, solo, in cerca di un posto nel (nuovo) mondo. Il secondo è un eccentrico rise-and-fall alla Paul Thomas Anderson (Il Petroliere, per capirci), perfettamente congegnato. Un viaggio a zigzag che tocca prima l’annichilimento dell’uomo, e poi l’illusione di onnipotenza.

Spesso in questo genere, quando il protagonista raggiunge il culmine del rise, è soddisfatto. Ha raggiunto i suoi obiettivi, è felice. Prendiamo ad esempio Dirk Diggler all’apice della sua carriera (Boogie Nights, 1997) – regia e tematiche non casuali – chi meglio di lui incarna la felicità del successo?

L’architetto, invece, non raggiungerà mai più la felicità.

Nemmeno incontrando di nuovo moglie e nipote. Nemmeno al termine della sua opera più grande. Nemmeno all’esposizione in suo onore a Venezia nel 1980. La parabola che segue la vita dell’architetto si sviluppa con bassi picchi – il lavoro da Attila, la stabilità nel primo momento a casa Van Buren, il breve ritorno a casa del suddetto – e di profonde gole, di abissi sempre di più senza fondo.

László viene cacciato dal cugino, accusato ingiustamente, e si ritrova a vivere in un dormitorio pubblico.

László ritrova la moglie, che pensava morta per l’Olocausto, sì, ma è in sedia a rotelle, devastata fisicamente e mentalmente da un’osteoporosi da denutrizione.

László perde il lavoro, un posto dove vivere, il rispetto del suo mecenate, a causa di un incidente ferroviario. László cade più volte nelle droghe pesanti, per anestetizzare il cervello; László viene violentato.

E a proposito di quest’ultimo fattaccio, si aggancia il tema del sesso nella pellicola, che ritroveremo anche nel prossimo paragrafo. Nessun rapporto che vediamo compiersi è bello. Sono tutti atti carnali disgustosi, rivoltanti, privi di sensualità, di amore o anche solo di semplice empatia. Dov’è, allora, il bello?

Epilogo: Tóth, l’architetto contro László, l’uomo

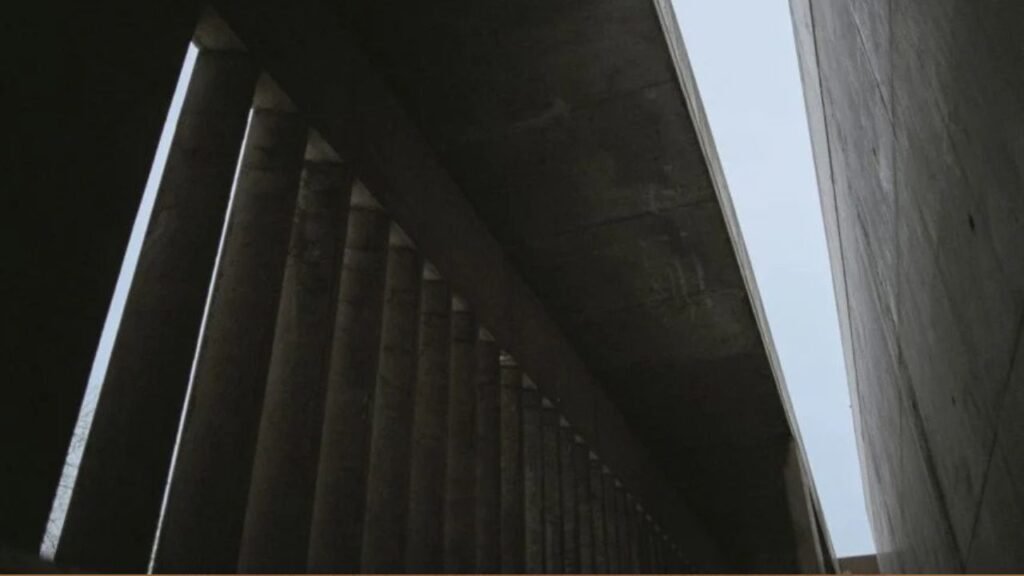

Il bello è l’architettura, il genio di László Tóth. E il brutalismo non è solo una corrente che lo ispira, ma una forza che lo attraversa, si radica nel suo corpo e si modella sulla sua vita, sulle sue esperienze, sulla sua sofferenza.

La sua magnum opus, The Margaret Lee Van Buren Center for Creation and Activity, è la sintesi perfetta della sua arte, della sua esistenza e dello stesso The Brutalist. La verticalità gotica, gli spazi dai volumi immensi, la freddezza del cemento, tutto riecheggia il trauma della Shoah, il segno indelebile della sua storia personale.

László darebbe qualsiasi cosa affinché ciò che ha costruito resti nel tempo, sopravvivendo a lui e a tutti gli altri. Spende le sue forze, la sua testa e il suo stipendio per riuscire ad ottenere dei soffitti così alti, anche di soli pochi metri in più, come se l’eternità dipendesse da quel margine.

Sono sicuro che, se avesse avuto la possibilità, avrebbe firmato un patto con il diavolo: sacrificare la sua vita, anche all’istante, pur di incastonarsi per sempre nella storia dell’uomo. È travolto dalla propria ossessione, segnato da ciò che ha vissuto e da ciò che gli è stato tolto.

László Tóth vuole solo restare, nei decenni, nei secoli, e il cemento è il mezzo con cui intende riuscirci.

E per questo, tutto il resto scompare: amicizie, relazioni, rapporti umani, desideri carnali, empatia, il dialogo in ogni sua forma, la sua essenza fisica. Nulla ha importanza di fronte ai suoi mostri di cemento.

a cura di

Francesco Pasquinelli

Seguici anche su Instagram!